Circunstancias ingobernables en mi vida han distraído mi intención de concluir de forma consecutiva los capítulos acerca del extraordinario Vicente Ramos. Más vale tarde, aquí estoy de nuevo en el tajo haciendo un recordatorio del último episodio, como en todo serial que se precie.

Habíamos dejado a nuestro protagonista en la víspera de los sorprendentes JJOO de Méjico, cuando dejó boquiabiertos a los técnicos de los equipos profesionales Cincinnati Royals e Indiana Pacers. El base estudiantil acababa de cuajar su mejor temporada entre los grandes y el seleccionador lo reclutó para el equipo nacional, como le gustaba decir a Antonio Díaz-Miguel. La actuación de la selección fue magnífica, para lo que eran los tiempos: un séptimo puesto con una victoria final sobre Italia, entonces un país mucho más adelantado que el nuestro en cualquier modalidad deportiva. 25 puntos de Luyk y 23 de Emiliano fueron la prueba de que la antorcha madridista también alumbró el torneo olímpico de baloncesto de la capital mejicana.

Como era de rigor, el rigor de la historia, Vicente Ramos fue atrapado por la fuerza gravitatoria del Real Madrid. Tampoco el club podía permitir por más tiempo que ningún otro rentabilizase las hazañas de un jugador que rebosaba carácter madridista. Estaban hechos el uno para el otro, así que lo inevitable terminó por suceder. Además, Vicente anhelaba jugar la Copa de Europa. Era un asiduo espectador de los partidos internacionales en el Pabellón de la Ciudad Deportiva y la envidia, sana o malsana, qué más da, le suplicaba jugar esa competición. Para completar el escenario perfecto, su hermano José Ramón ya pertenecía al Madrid y conocía a los jugadores y al entrenador, con lo que el ingreso engrasado estaba asegurado. Dicho y hecho, el matrimonio se acopló como anillo al dedo, como balón a la mano o como muñeca a un tirador, ya que estamos con las figuras retóricas y del deporte.

Pronto tuvo la oportunidad de competir en su ansiada Copa de Europa. Y casi besó el santo. En su primera temporada el equipo se clasificó para la final contra el TSKA de Moscú, según la grafía de la época. El enfrentamiento, que tuvo lugar en Barcelona, fue duro y tenso, y tan igualado, que necesitó dos prórrogas para conocer el veredicto. Los blancos tuvieron la victoria en la mano de Miles Aiken, pero falló un tiro debajo de la canasta impropio de su categoría. El Madrid perdió casi al tiempo que el martillo justiciero de Ferrándiz descargó toda su furia sobre el yerro del norteamericano. Miles era un jugador de gran clase al que le gustaba el jolgorio dentro de la cancha, mientras que a Pedro le llevaban los demonios cada vez que montaba su guateque baloncestero. Pinchar el disco equivocado en la final y dejar al Madrid sin la Copa era mucho más de lo que el entrenador estaba dispuesto a aguantar. Por muy bueno que fuera el jugador. El hecho fue que el Madrid tardó cuatro años en encontrar un sustituto que le dieran lo que sus técnicos buscaban: Walter Szczerbiak.

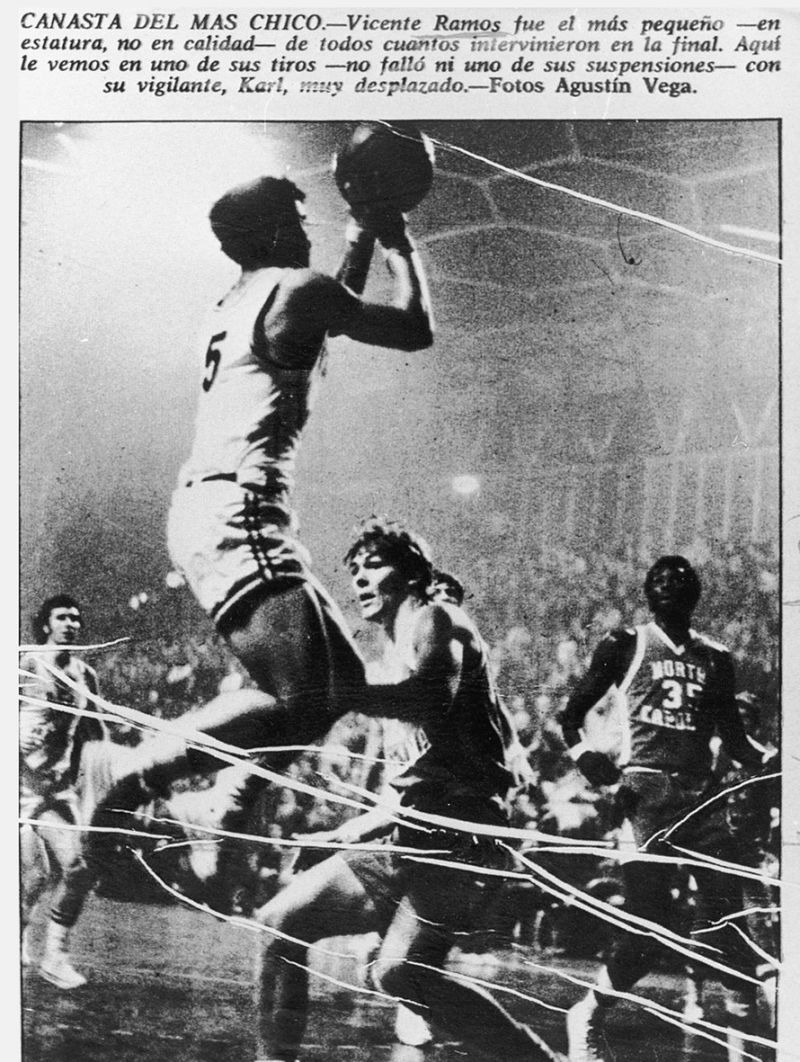

Entre tanto, Vicente seguía a su ritmo y asombrando. En 1970 fue elegido el mejor base de Europa y en 1971 tuvo lugar un acontecimiento del que todavía se habla hoy en día. Harto de ganar el Torneo de Navidad, quizá con el temor de que cayera en la vulgaridad por falta de rivales, Raimundo Saporta pidió a William Jones, el presidente de la FIBA, que le consiguiera un equipo capaz de batir al Madrid en su propio Pabellón. Así estaba el patio. Y así era Saporta, que, siempre en busca de lo imposible, nos hizo un regalo que ni siquiera podíamos soñar: Dean Smith con sus Tar Heels.

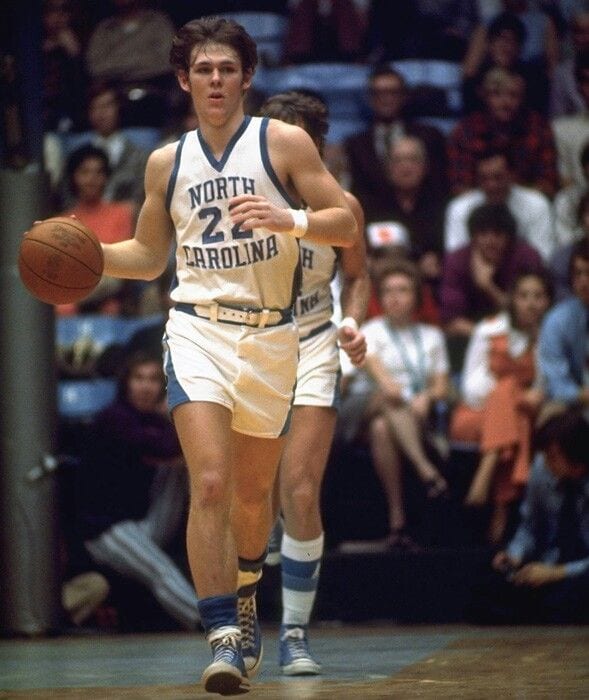

La Universidad de Carolina del Norte, que luego acogiera a Michael Jordan, ya era una potencia de primer nivel en la época dorada del baloncesto universitario, cuando los grandes técnicos innovaron el juego de forma vertiginosa. El equipo llegaba con una reputación que se quedó más corta que las mangas de un chaleco. Fue tercero en el campeonato nacional universitario meses después, y de aquella plantilla salieron dos jugadores para la historia del baloncesto, Bob McCadoo y Bobby Jones, campeones y All Stars de la NBA varias veces, y unos cuantos más para las ligas profesionales; amén de un entrenador ilustre: George Karl. Por no hablar de San Dean Smith, uno de los pocos dioses del panteón del baloncesto.

Causaron asombro apenas se bajaron del autobús. Los pelos afro, la vestimenta de aquellos maravillosos años 70, un poderío físico que sus caras de niños no podían ocultar y más ayudantes que jugadores en el banquillo. Eran los tiempos en los que el Torneo de Navidad lo veía media España y el Pabellón se convertía en una caldera, casi en sentido literal. Como estaba permitido fumar y se jugaban dos partidos apenas sin pausa, en el descanso del segundo apenas se distinguía la canasta más lejana. Siempre me he preguntado qué pensarían aquellos romanos de esto locos, abarrotados en un recinto que hoy incumpliría todas las medidas de seguridad, vociferando como energúmenos. El caso es que no debió de parecerles tan mal porque volvieron al cabo de unos años. George Karl guardaba un gran recuerdo de aquellas Navidades tan lejos de su Pittsburgh natal.

El partido fue extraordinario pese a la desigualdad de fuerzas. El Madrid actuaba de memoria, con un juego de pases que ponían en marcha a la voz de quick (rápido en inglés), curiosamente la misma voz que empleaban los estadounidenses para comenzar con sus maniobras de ataque, completamente diferentes. Los norcarolienses eran más altos, más rápidos y más de lo que quiera usted pensar, porque aquella era una máquina de baloncesto dirigida por uno de los mejores entrenadores de la historia. Pero el Madrid se batía el cobre como pocas veces ha hecho en la suya. Estaban en juego, por citar solo algunas de los honores, desde el propio torneo, hasta el respeto por la afición, pasando por dejar en buen lugar al baloncesto español y la honra profesional de todos ellos. Así, sin dar una jugada por perdida, agotando hasta la última gota de la reserva de las glándulas sudoríparas, y, no nos olvidemos, desarrollando un baloncesto de primerísimo nivel, aguantaron hasta casi el final del partido, cuando las fuerzas fallaron y el cerebro neblinoso se cortocircuitó. El partido se resolvió por 77-83, pero para los que estuvimos allí viendo cómo saltaban chispas de los choques, cómo temblaba el parqué con cada bote, la armonía impecable del ejército azul celeste y el orgullo inquebrantable de los blancos lo mismo nos hubiera dado un empate a dos. Todavía hoy se recuerda el partido como el mejor de la historia del torneo, quizá el mejor que se haya jugado nunca en España.

Al término del encuentro, Dean Smith felicitó al Real Madrid, a los organizadores del torneo y al público -entre el que me encontraba, por lo que me di asimismo por felicitado cuando tenía 12 años-. Cuando le preguntaron qué jugadores destacaría de su rival, dijo: “Ramos, sin duda el mejor jugador que tiene el equipo”. Si Dean Smith hubiera dicho eso de mí, en una plantilla en la que estaban Emiliano, Luyk, Brabender, Rullán y Cabrera, entre otros, todavía estaría levitando. Ya era el segundo entrenador de la meca del baloncesto que lo señalaba como nuestro mejor jugador. Años después, cuando George Karl llegó al equipo, una de las primeras preguntas que nos formuló fue: “¿Cómo se llamaba aquel base forzudo que tenía el Madrid?”. Cuando le dimos la respuesta repitió con un puñetazo en la mesa de la cafetería de la Ciudad Deportiva. “¡Ramos! Hay que ver cómo nos zurramos.”

P.D. Ante mi sorpresa, y tras este pareado surgido de una traducción libre, continuará. Espero que me disculpes, querido Vicente. Ya sabes que los recuerdos me distraen.