“Un jugador que hace grande a un equipo es mejor que un gran jugador”.

Esta sentencia no es un recurso narrativo, sino el enlace argumental con el último capítulo de la serie. El autor de la frase, John Wooden, el entrenador más laureado de la NCAA, el diseñador del famoso corte de UCLA, consiguió diez títulos en doce temporadas entre 1964 y 1975. Con ellos, se convirtió en la Fuente de la que bebieron desde entonces los entrenadores, sin excepción. Wooden reinaba en el momento en el que el Madrid y la Universidad de Carolina del Norte libraron sus duelos navideños, aquel periodo en el que un joven Dean Smith señaló a Vicente Ramos como un jugador extraordinario, un director de juego que encajaba como anillo al dedo en la máxima que encabeza este capítulo, desde mi humilde punto de vista, la norma que hemos de aplicar a cualquier jugador de baloncesto para juzgar su valía. No solo de este deporte. A cualquier jugador, sin más.

Por lo demás, podría argüir que el hecho de continuar hablando del Torneo de Navidad en enero guarda coherencia con el relato, ya que en este mes se disputó su primera edición. Pero ni siquiera es necesario. Los hechos y los personajes van y vienen en esta serie a su capricho, sin que el autor sea capaz de controlarlos. Simplemente, acuden en el momento preciso -o de forma aleatoria, a qué negarlo- para continuar vislumbrando unos años en los que el Madrid jugó un baloncesto extraordinario en un templo cada vez más sagrado. El parqué de la Ciudad Deportiva fue pisado por los mejores jugadores del baloncesto FIBA de todos los tiempos, como Oscar Bezerra Schmidt, Sergey Belov, Dragan Kicanovic y Kresimir Cosic, amén de estrellas de la NBA como Bob McCadoo, Walter Davis y Bobby Jones. Por supuesto que esta lista es muy restrictiva y algún día la ampliaremos en profundidad, pero será cuando la apetencia me atosigue.

En el Torneo de Navidad de 1974 el Madrid buscaba la revancha frente a la Universidad de Carolina del Norte. En aquellos años, el Pabellón era un fortín inexpugnable, por lo que la ocasión era excelente para vengar la derrota de 1971. Completaban el cartel, Cuba, un tercero en discordia compuesto de músculo acerado y deseos de desquite frente al imperialismo yanqui; y el Estudiantes de José Luis Sagi-Vela, apoyado por una afición en plena forma que entonaba sin desmayo cáusticos cánticos en honor de toda la plantilla madridista empezando por el entrenador, “Pizarrín, pizarrín, el enano saltarín”.

La segunda jornada del torneo deparó uno de los mejores encuentros de la historia del torneo. El equipo cubano, vigente medallista olímpico, había sido derrotado con estrépito por el Madrid en la primera jornada. Se esperaba mucho de los caribeños, pero bien por el desajuste horario del viaje o porque no le tomaron el aire al partido, supusieron una decepción. Es cierto que batir en aquellas temporadas al Madrid en su feudo estaba al alcance de muy pocos, pero suponíamos que una de las selecciones de moda en el panorama internacional sería un rival que ofreciera la resistencia precisa para ver un gran partido. El hecho es que asistimos a una exhibición más de los blancos, tan habituales por entonces. El Madrid estaba en un momento impresionante. Brabender y Ramos continuaban en una plenitud desbordante. Luyk (aunque no participó en aquel torneo por lesión) compensaba su lento declive con un conocimiento extraordinario del juego, ejerciendo de segundo base desde el pívot. Además, los jóvenes habían madurado y tanto Cabrera, como Rullán y Cristóbal, que suplió con gran acierto al capitán en el torneo, habían madurado y se acercaban a su mejor nivel. Para completar un cuadro tan extraordinario, el Madrid había fichado en el verano del 73 a Walter Szczerbiak, al que, para abreviar y para entendernos, todos llamamos Walter desde el principio. No es que yo estuviera cerca del equipo por aquel entonces, ya que apenas tenía catorce años, pero sí puedo presumir de haber sido de los pocos que vio su debut en directo. Un debut tan sorprendente como apabullante.

Walter llegó como de tapadillo para jugar un encuentro amistoso contra la Universidad de Indiana, que andaba de gira por lares europeos. Por entonces no había apenas referencias de los jugadores que llegaban, y, además, había que fiarse de quién las daba, que lo mismo te vendía un purasangre que una mula de carga. Por fortuna para el Madrid, el jugador venía con la carta de recomendación de un madridista cabal que conocía el baloncesto y lo que el club necesitaba.

Decían las crónicas de la época que se buscaba al sustituto de Emiliano, rumor harto infundado, pues los mitos son irremplazables. Sin embargo, el ojo siempre avizor de Víctor de la Serna, alias Vicente Salaner, encuadró un blanco por todos los costados. Al jugador, nacido de padres ucranios en un campo de refugiados de Hamburgo tras la II Guerra Mundial, no le importaba venir a que le viéramos siempre que el club pagara el billete. Y a Ferrándiz no le importaba rascarse el presupuesto, ya que la recomendación era insuperable. De la Serna, primer español graduado por la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia, permanecía a la sazón en Estados Unidos, donde hacía las veces de corresponsal del diario Informaciones. En línea directa con el entrenador madridista, no pudo por menos que recomendar a un alero anotador, reboteador, con experiencia en la ABA y con la fama de ser muy educado.

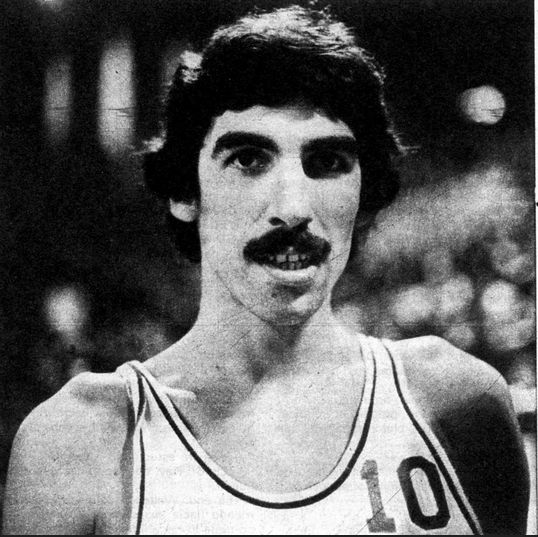

Lo cierto es que la prueba resultó ser muy sencilla para Walter, jugador a tiempo completo que no descansaba ni en verano. Venía de ganar el torneo callejero de la 125 de Harlem, el Ruker Park del 73, entre los mejores jugadores profesionales de Nueva York y estados circundantes. Fue el máximo anotador de la final con 33 puntos y el mejor porcentaje (por encima de -atención- Julius Erving que consiguió 31) y dejó constancia de ser el mejor tirador del Este. Después de competir contra los mejores, los muchachos de Indiana no supusieron ningún obstáculo. Habían llegado a la ciudad precedidos por la fama de su entrenador, Bobby Knight, quien, siempre ufano de sí mismo, declaró que no había ningún equipo en el mundo capaz de meter cien puntos a su equipo. Cuando llegas a terreno inexplorado mejor no abrir la boca. El Madrid le regaló muchos más de los que le parecían imposibles y Walter rondó los cuarenta entre los vítores de los presentes. Aquel tipo moreno con un bigote que le daba un aire a Mark Spitz nos dejó boquiabiertos con una exhibición nunca vista. Desde todas las distancias, con una facilidad inusitada, el invitado se lo pasó en grande. Lo más sorprendente es que lo hacía sin esfuerzo, como quien no quiere la cosa, de forma tan natural que siempre daba la impresión de que había anotado menos de lo mucho que nos parecía. Pensábamos en veintitantos y eran treinta y muchos. Calculábamos treinta y algunos y eran casi cincuenta. El día de su debut conectó desde el principio con toda la plantilla y, lo más importante, comprendió a qué jugaban. Al cabo de unos minutos de juego, salió corriendo, tomó la espalda a la defensa indianesa y gritó, “¡Ramos!” El balón cayó mansamente en sus enormes manos, anotó una bandeja más y la afición entonó el que se quede, que se quede. Y se quedó.